Por Adilson Carvalho

A literatura de ficção científica sempre se orgulhou de seu visionarismo, como no submarino Nautilius ou na viagem à lua idealizados por Júlio Verne –muitas décadas antes de sua concretização. Encabeçando a lista de avanços ainda não realizados está a invisibilidade, imaginada pelo escritor britânico H.G.Wells (1866-1946) não como o resultado de uma mágica, mas como um soro capaz de impedir a reflexão e a refração da luz.

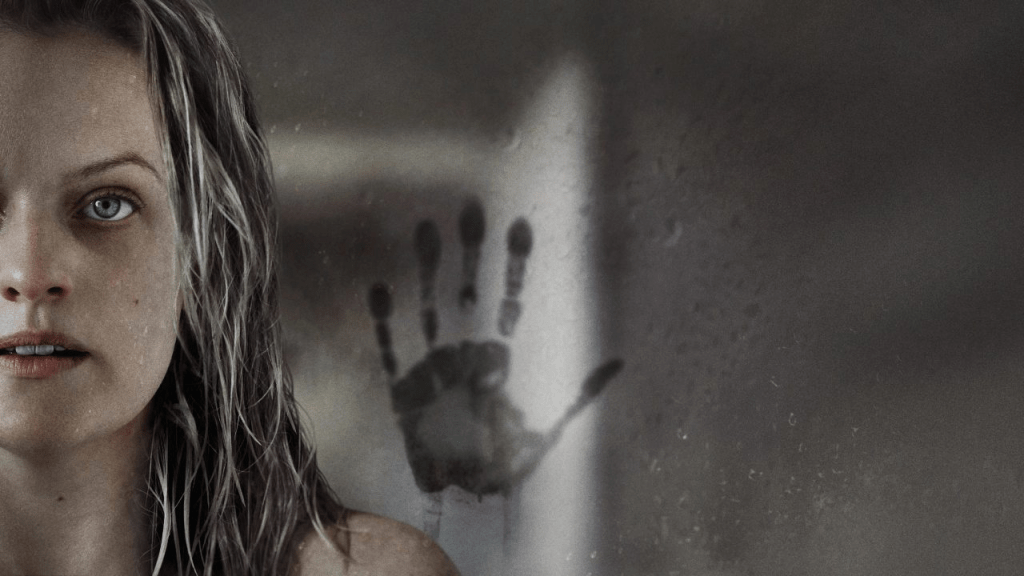

De lá para cá, o mundo mudou e a produtora Blumhouse assumiu a responsabilidade de tentar reiniciar o dark universe. O projeto, que nos seus estágios iniciais teve o nome de Johnny Depp atrelado a ele, foi refeito como uma história de relacionamento abusivo em “O Homem Invisível”. A trama se desenvolve em torno da personagem de Cecilia Kass (Elizabeth Moss, de “The Handmaid’s Tale”) e de seu ex-marido, cuja aparente morte a deixa uma mulher rica. O diretor e roteirista Leigh Whannell foi feliz na decisão de jogar o foco da história na vítima em vez do monstro. Cecilia (Moss) é perseguida por seu ex-marido, que desenvolveu a invisibilidade. O tema ganha a luz da atualidade por tratar de um relacionamento abusivo, em sintonia assim com a atualidade ao tratar não apenas de uma violência física, mas também psicológica. Poderíamos estar ouvindo a melódica “Woman in Chains”, da banda Tears for Fears já que tanto a canção quanto o filme tratam um assunto tão delicado de forma a chamar a atenção uma vez que os números de feminicídio ainda são assustadoramente altos . Sendo assim é curioso que um filme intitulado “Homem”, saiba se identificar tão bem com a mulher atual. A modernização da história de H.G.Wells ainda funciona por tratar da vulnerabilidade diante de avanços tecnológicos que violam a privacidade, sobretudo fazendo juz à essência do material adaptado.

Essa reinterpretação consegue fazer bom uso desse legado com os monstros do mundo moderno, ampliando os ecos de opressão vivida ainda por milhares de mulheres presas a relacionamento tóxicos. Quanto à forma, Whannell ainda se permite enveredar pelo thriller hitchcockiano, colocando sua heroína solitária diante de uma ameaça que a deixa muitas vezes à beira da insanidade. Em uma era muito anterior ao CGI, a primeira adaptação da história foi um triunfo técnico para simular a invisibilidade de Claude Rains no filme de 1933, dirigido por James Whale, o mesmo de “Frankenstein” (1931). Publicado originalmente em capítulos na revista semanal de Pearson em 1897 e lançada como um romance no mesmo ano. O homem invisível do título é Griffin, um cientista que dedicou-se à pesquisa em sistemas óticos e inventa uma maneira de mudar o índice de refração de um corpo para que ele não absorva nem reflita a luz e, assim, torna-se invisível. Ele realiza com sucesso este procedimento em si mesmo, mas falha em sua tentativa de reverter isso, enlouquecendo gradativamente. A imagem de Claude Rains envolvido em bandagens não impressiona o público de hoje, e Leigh Whannel não tenta replicar o feito, mas cria uma atmosfera envolvente seguindo o caminho de que o não visto causa muito mais terror, e o uso de câmera subjetiva tem seu valor. No filme, Cecilia parece estar mergulhada em estado de paranoia, como a vida moderna parece nos infundir. Não é exagero afirmar que o embate entre Cecília (Moss) e o vilão invisível, vivido por Oliver Jackson-Cohen (de “A Maldição da Residência Hill”) certifica que os monstros do passado da Universal podem ser criativamente reimaginados –seja em sua forma em ou sua temática.

O tema musical de Benjamin Wallfisch é essencial para emoldurar o isolamento da protagonista sem precisar cair no clichê do “jump scare” (técnica usada com o intuito de assustar o público) gratuito que o gênero muitas vezes acaba por empregar. O efeito é permitir uma cumplicidade com a personagem que consegue ser vulnerável na medida certa, mas que desperta para a bravura de uma Sarah Connor, ou uma Ellen Ripley, só para lembrar alguns personagens femininos icônicos do cinema. Cecilia enfrenta seu nêmesis oculto cuja genialidade só é superada por seu ilimitado sadismo. O cinema já mostrou o potencial militar de uma camuflagem invisível em “O Predador” e nas naves romulanas de “Star Trek”, mas coube a Elizabeth Moss enfrentar essa ameaça não como uma super heroína dos quadrinhos, mas como uma mulher que não aceita mais ser refém de um jogo doentio. E que se descobre capaz de se reerguer forte e corajosa –se fazendo, antes de tudo, visível. (Disponível na Netflix desde 13 de setembro)