Por Adilson Carvalho

Já é sabido que em nosso mundo tecnológico, digitalizado, a leitura física perdeu espaço e, no Brasil que nunca teve um estímulo à leitura, esta vem desaparecendo mais rápido ainda da vida das pessoas. Este colapso cultural e intelectual já havia sido anunciado com extremos nas palavras de Ray Bradbury (1920-2012), que publicou há 70 anos a obra distópica Fahrenheit 451.

Escrito nos anos iniciais da Guerra Fria, o livro é uma crítica ao que o autor julgou como um assustador crescimento da alienação na sociedade americana, e como o próprio explicou mais tarde um inconformismo com a substituição do hábito da leitura pelo avanço da televisão. Na história, em uma América distopica os livros são considerados ilegais e, uma vez encontrados na posse de alguém, são queimados pelos “bombeiros”. Um deles é o protagonista, Guy Montag, orgulhoso de sua função, até que ele conhece Clarisse, uma jovem que o convence a se questionar sobre sua vida e seu trabalho. Guy passa a ler os livros que confisca e descobre a existência de um grupo de pessoas que memoriza as grandes obras literárias já escritas (Shakespeare, Faulkner, Cervantes e outros) para que estas não desapareçam.

O nome do livro se refere à temperatura em escala Fahrenheit que o papel queima, uma ação que certamente desperta a lembrança das queimas de livros na Alemanha Nazista em 1933, das hqs incendidas pela paranóia causada pelo livro A Sedução dos Inocentes na década de 50 ou a perseguição intelectual do governo militar no Brasil na década seguinte. A adaptação cinematográfica dirigida por François Truffaut em 1966 é um clássico fabuloso, infelizmente ausente das plataformas de streaming no Brasil. A trilha sonora é de Bernard Herrmann (compositor favorito de Alfred Hitchcock), a fotografia de Nicolas Roeg e a direção impecável de François Truffaut (1922-1984) tornam o filme uma pérola da história do cinema. Embora o cineasta de A Noite Americana não demonstrasse na época interesse pela ficção cientifica, este sentiu se atraído pelo livro de Bradbury. O papel de Guy Montag ficou com o ator austríaco Oskar Werner, que odiava Truffaut. O ator chegou a cortar seu cabelo durante as filmagens apenas para provocar um erro de continuidade no filme. Os créditos iniciais do filme não são escritos, mas narrados, para antecipar o clima de leitura proibida. Nesse momento, são mostradas várias antenas de TV nas casas. Foi o primeiro filme de Truffaut falado em inglês, e também seu primeiro em cores.

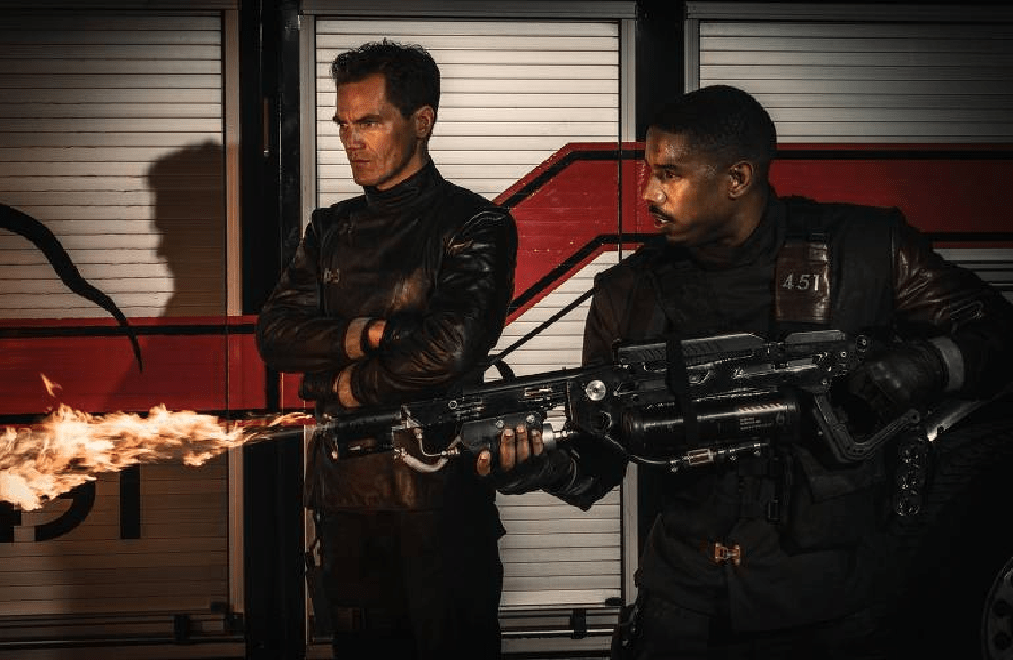

Já a atriz britânica Julie Christie ficou com os papeis de Clarisse e de Linda Montag, a esposa do protagonista. Os produtores chegaram a convidar o ator Terence Stamp para o papel de Guy, mas este recusou por não se sentir à vontade atuando com Christie, com quem tivera um relacionamento, além do fato de não gostar da ideia da atriz ganhar mais destaque do que ele. Em 2018, a HBO produziu um remake com Michael B. Jordan e Sofia Boutella nos papeis centrais. A versão de 1966, no entanto, permanece em seu pódio, assim como a obra de Bradbury, uma instigante reflexão de uma realidade que devemos evitar.